|

新築の暖かさを知らなければ、住宅ローンに縛られることはなかったし、 自分をいじめていた奴が同業界で成功したと知らなければ、夢を諦めずに済んだし、 SNSでの繋がりを知らなければ、あの人との思い出をもっと噛み締めることができたし、 指先一つで検索できることを知らなければ、実体験の主役であり続けられた。 罪となる無知は、自分のことを知らないこと。 愛する人を感じれないこと。 情報過多のこの時代、自分にとって必要な情報だけと出会う事が問われる。 それには信じる人を媒介しないと成し得ないのかもしれない。 あなたの周りの繋がりは、心をニュートラルにしても残っていますか。

0 Comments

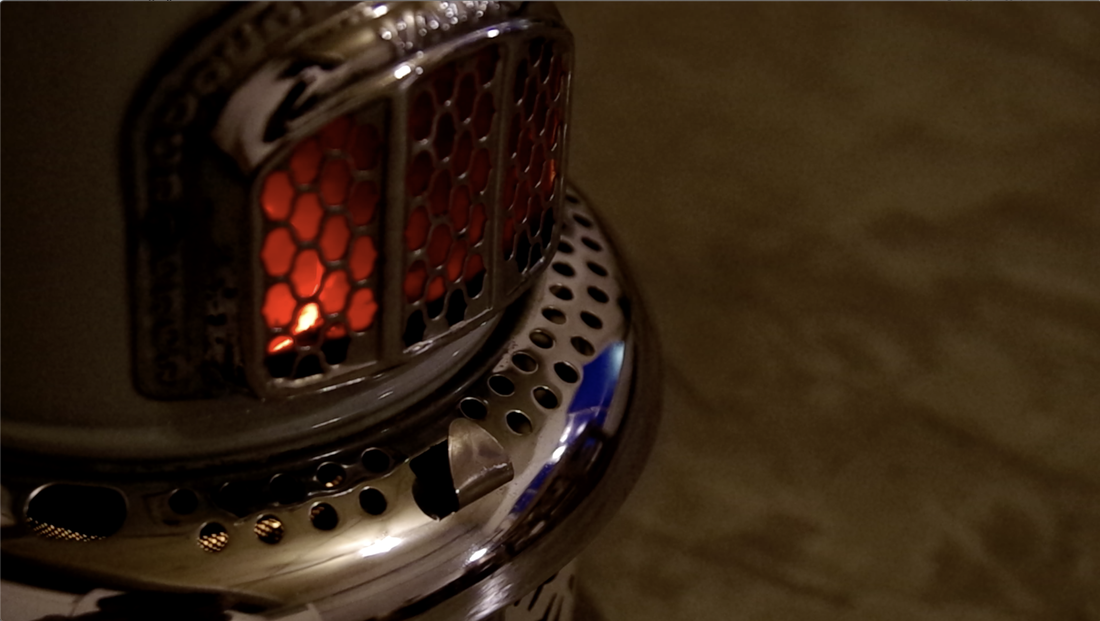

新型コロナウイルスにより私たちの生活は大きく変わった。 人との距離も、より慎重に考えざるを得なくなった。 「ただ、どんな制約にでもポジティブに考えられる要素は存在する。」 そんな想いを元にケイ・アラブナの即興で奏でる音からインスパイアされ、書:表月華と絵画:倉林雅幸が店舗などで飛沫防止幕としても使われるビニール幕に筆を走らせました。 台本なし、打ち合わせなし、前代未聞の組み合わせ、ぶっつけ本番、一発撮り。 生きるってことはそういうことだと思う。 コロナ禍という現象をアートの素材に、パフォーマンスとしてディレクションさせていただきました。 舞台は石川県小松市の福祉施設「夢や」。 僕のプロデュースするアート教室「アトリエファイン」と連携し、僕自身もギタリスト、ピアニスト、ボーカルの一人三役として参加しました。 約10年ほどアートを通じて、情報過多の時代の中でいかに自然体で生きるかを模索してきました。 最近は表現の幅が多岐に広がってきているせいか、僕自身のその原動力やきっかけが見えつつあります。 与えられた情報を元に、実際に行動に移し、その体験から自分だけの情報を得る。 それが本来の「情報」の使い方なのかもしれません。 必要最低限、限りなくその核に近づいた時、万物は其の在り方を啓示することができるのだと思います。

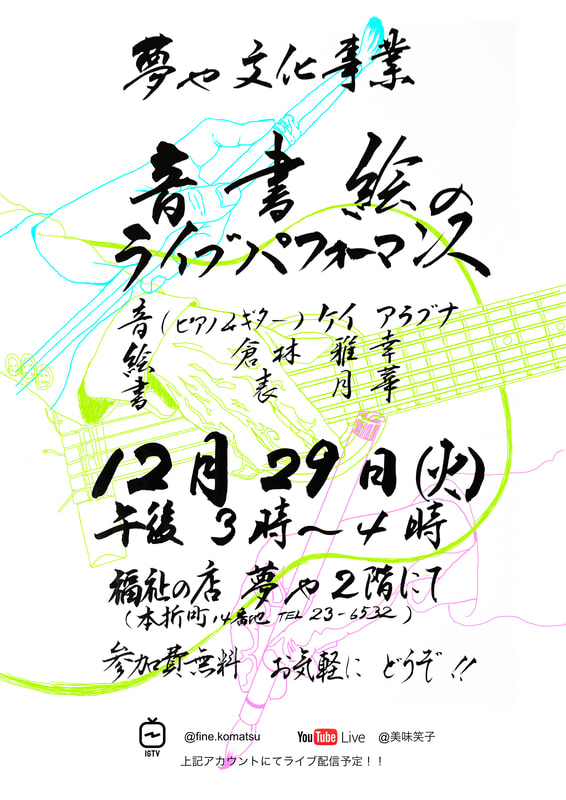

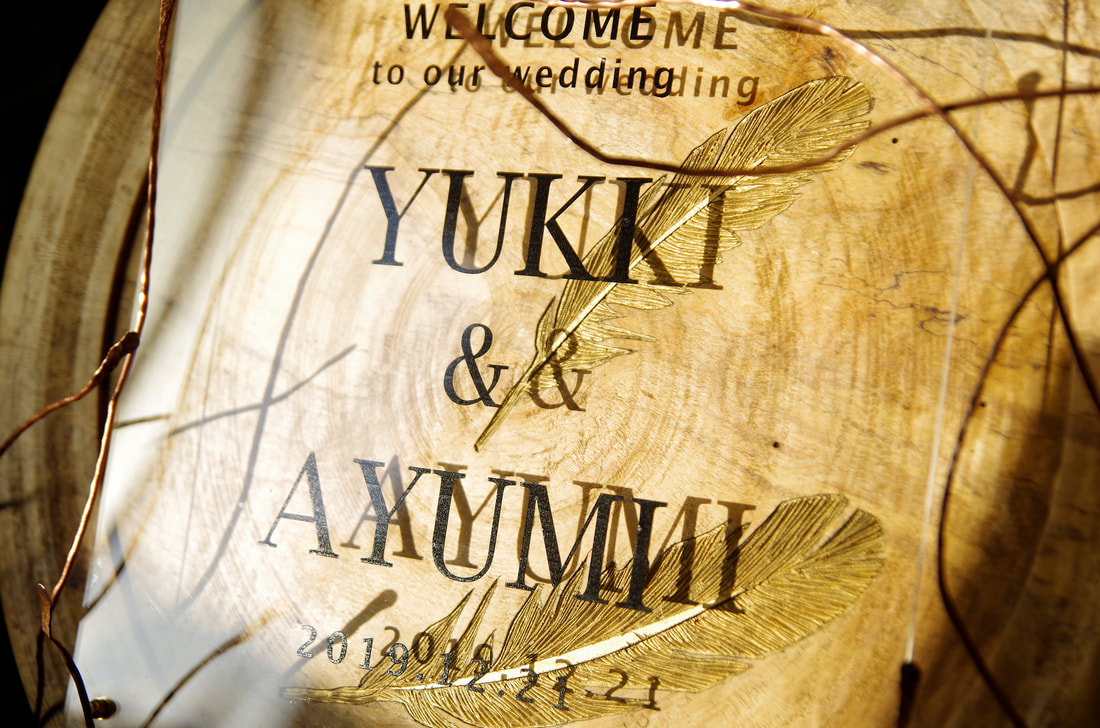

目に見えないその能力が、資本としての価値と認識される日もそう遠くはない気もします。 どの時代でも、どんな状況でも、創造力は大きな力なのでしょう。 ここ数年の夏は決まって素潜り漁に出かけます。今年も例外なく、毎週のように潜っていますがいまだに水温は30度。今シーズンは長い夏になるかと胸を躍らせています。 素潜り漁を直接誰かから教わったわけではありませんが、最初は釣り、その後にシュノーケリング、そして素潜り、という感じで海のこと、魚のこと、風のこと、波のことなどを徐々に体感して勉強してきました。 東京で生まれ育った僕にとって自然遊びはとても新鮮で、それと同時にとても憧れたものでした。 逆に地方の人の多くはどんどん都心へと就職・移住していきます。煌びやかな街並みや、活気のある経済流通、飽きのない時間が勝手に供給されてくる大都会は誰にでも特別さを演出してくれます。 その一方で、お金を使わずに楽しむ遊びは誰かによって伝えられないと見つけづらいものです。そしてその伝えられた一部を派生させてこそ、自分なりの楽しみとして継続できるのかと思います。 与えられて楽しむか、創造して楽しむか。 初対面で趣味を聞くのは、相手がどちら側の人間なのかを知る上で実はとても理にかなっているのかもしれません。 山から竹を取ってきて、油抜きして、漆で塗って、溶接して、鍛造して作った自作の手ヤスは修理しながら使っています。自分で作っているのでどこが壊れても必ず直せます。 最近はほんの短い手ヤスでも魚の脳天を狙えるようになってきました。泳いでいる状態で一瞬で締めるので身も美味しくなるし、なにより魚が苦しまずに食材へと変わってくれます。 説明書がないと始められない。誰かに誘われないとできない。 そんなあなたはどうやってそのスマホを使っているのでしょうか。 まだまだ僕も未熟です。 多方面の皆様にお世話になりながら日々精進していきたいと存じますが、まずは何がわからないのかのキーワードを用意した上で質問させていただきますのでよろしくおねがいします。 I knew the situation would be like this. Rather, I lived on a regular basis so that I would not be impatient even in this situation. In this society where there are vehicles and well-developed public transportation, no one started to go out easily. I feel that the "distance of heart" is getting closer as "social distance" is advocated. It takes some time and effort to protect someone. It takes some time and effort to teach someone. It takes some time and effort to tell everyone. To do all of this, we humans have too short of time and lack the ability. If you try to help someone, you can be helped by 'someone'. If you try to help anyone, you can be helped by 'someone'. However, can the distance of the heart with that "someone" be beyond the "social distance"? Even in this situation, my life is not changed. Time and love are the things I value most. No one but me can replace these, and they cannot be obtained using an intermediate medium. This is the most important piece of my artistic activity I have ever had. However, unfortunately, I don't have the ability to help everyone. From a bird's eye view of the world and your environment, you can see who is really important and who is not. That's why I usually go back and forth between natural and artificial field. I don't do any business with my work, and I don't beg anyone to buy my creation (I just recommend it if my work is good for the one). Therefore, from the beginning, only people who are connected by heart exist as business partners. Having lived on such a judgment, my life has not changed before and after recent social problems. Because the income is low originally. Because I've never forget my important things. The moon tonight is also beautiful. 制作してから暫く経ちますが、ウェルカムボードをお創りさせていただきました。 まず、お二人についての情報を伺い、お写真、式場の雰囲気、お召し物などを伺った上で、ケイ・アラブナが感じたインスピレーションにて制作します。 もちろん基本的には素材や形状もお任せいただきます。 本体は栃(トチ)で寸法1尺6寸(約50センチ)の大皿を形成し、そこに彫刻を施して本漆と本金で蒔絵を施しました。 トチノキには古代人が狩猟生活をしていた頃から、その実(トチの実)が貴重な食材とされてきたことから、「健康」「食いっぱぐれない」という意味を持ち、手打ち鍛造で作られた銅の芽は「粘り強く伸び続ける」という願いを込めました。 留め具には真鍮無垢のナットに合わせるべく、真鍮材を加工して特注のボルトを作成。 真鍮と銅の品のある金色が、トチ独特の美しい虎斑(とらふ)と共に光の当たり具合によって反射します。 天然素材は出来るだけ石川県や僕と所縁のある地域のものを使用し、金沢・加賀の工芸技法を組み合わせて制作します。 「自分にしかできないコト」はもちろん、「ここだからでのモノ」を創りたいからです。 だから大きなカテゴリーで分けると「日本ならではのこと」もどんどん取り入れていきたいのです。 若かりし頃は「日本なんて」と思っていましたが、世界を回って色々な人と命を預け合い、時に本気で殴り合う中で知ったのは「世界から見たら日本の方がレア」という事です。天邪鬼な人間が世界を渡り歩く事が普通になった今となってもやはり稀有な方に進むのです。 式の後はそのまま飾っていただいてもよし、食卓を彩る皿+壁掛けプレートとしてもよし。 どちらでも可能なように、表面はオイル仕上げにしてあります。 Kei Arabunaの想いと手仕事を組み合わせた、唯一無二のウェルカムボード。 大切なご来場者様をお迎えし、お二人の門出を見送る一部としてお力になれたら幸いです。 現在僕は石川県というところに居を構える。ここは伝統工芸が今尚生活に根付く場所だ。 僕の生まれは東京都だが、その後北海道、また東京都へと3つの小学校を転々とした幼少期を送った。 幼馴染という存在がいない僕にとってその度にまず居場所を探すところから始まった。 居場所を探して仲間を作り、また暫くしたら新しい地で同じことを繰り返す。 日本の最先端と言われる環境で育った僕でも手に入れることができなかったもの。欲しかったもの。 それは幼馴染。 だからそれを持っているヒトに魅力を感じるし、受け継がれてきたモノに嫉妬するんだと思う。 歴史や馴染みの場所がある人の感覚は僕は多分この先ずっとわからないと思う。 それでもいつの日か、僕が居なくなった後でもふと思い出してもらえる存在でありたいと思った当初。 今はそれに加えて、文化の発端となるきっかけを生み出す立場の一人として作品を残したい。 The end came suddenly. That time must have come before I noticed it. Piled up shared time appeals to my heart and the accumulated discomfort turns into distrust. When it came to contradiction, I stopped thinking. ・ There was an assistant who moved from a far distance to Ishikawa, where my studio is located. She couldn't live at all with the salary here, and while always working part-time, she always prioritized my activities and shared the success and excitement through many projects and creation. One day, I suddenly fired her because I found may of the contradiction from her mind which can't bee seen. I don't know if I'm immoral about that fact or if I regret it at all. But now, I feel very calm. ・

『その歪みを繋ぐもの -contradiction-』 2019 sculpture 560x300x110 cypress, brass, iron, Urushi(Japanese lacquer) sold 埼玉に所縁のある作家を集めた展示&オークションです。 今回僕は東京時代にお世話になった西川のヒノキ材を使用した新作を出品します。 「その歪みを繋ぐもの -the contradiction-」 2019年 560x300x110mm 檜、真鍮、鉄、漆 僕は私生活の中で目にしたことや感じたことを元に作品にします。 本作もどうしようもなかったその時の事象をどのように変えたいか、脱却したいかを刻み込んでできたものです。 平穏を求めて解決策を導いているにも関わらず常に作品が出来上がるということは、本当は心のどこかで失う事を求めているのかもしれません。 それもまた「矛盾(contradiction)」なのでしょうか。 プレビュー展示は会期中どなたでもご覧いただけます。 オークションは初めての方でもご参加いただけます。 この機会に一度訪れてみるのもいかがでしょうか。 イベント詳細はこちらのリンク先よりご覧ください。 僕の在廊日程はまだ不明ですが、2月2日(日)のオークション当日は会場にてお待ちしております。 僕はモノを通して人に伝える。 それは多分、人と直接話すと深読みし過ぎて相手の心情を読み取ってしまうから。 だから普段は自然の中で鳥や草花と言葉を介さずに対話したり、逆に人混みの中で瞑想にふける。 12月14日・15日の2日間、京都府舞鶴市にある「KAN,MA(カンマ)」さんで僕の手がける「GASSHO projects」と 「LEATHERS by Kei Arabuna」の展示会をした。 ここはそんな僕でも心地よく皆様に直接伝えることができた気がする。 それは単に居心地のいいカフェとモデルルームだからというわけではない。 「人と場所」というステージがしっかりと用意されていたから。 僕が気を張らなくてもよい人と空間がそこにあったから。 だからこのお店は「人が在って場所が成る」場所だと感じた。 「人が在って作品が成る」と信じ続けて活動してきた僕にとって、とても居心地の良い空間だった。 改めまして、ご来場いただきました皆さま、Kei Arabunaのアイテムをご購入くださった皆さま、素敵な機会をくださったKAN,MAの皆さまに感謝とお礼を申し上げます。 僕がこの空間にとって「場所」を成す「人」の一人になれてたとしたら嬉しいです。 私が手がけるプロジェクトに「GASSHO projects」というものがある。 各分野の技を組み合わせる、互いに手を取り合う、という作品製作におけるプロセスと日本建築の合掌造りを連想させたネーミングだ。 日本のものづくり産業は周知の通り分業制から成り立つ。大概の製造業では「設計、下地、成形、加飾(製造)>仲買、問屋(流通)>小売(販売)>購買層」という流れが存在し、そこにはヒエラルキーとしての階層構造が存在する。 フラットな立場を求めるのは誰しもだが、その意味合いが各階層にとって異なる事がジレンマになる。仮にケン・ウィルバー「スペクトラル理論」に当てはめると、定義された成果を目指して邁進する層(オレンジ)もいれば、多様性を認められて各理念に基づいて行動したい層(グリーン)もいる。 そこで我々GASSHO projectsは手仕事業界だからこそ成り立つ「ティール」としての組織構成を基にした。合資や共同開発という言い方も近からず遠からずではあるが、そもそもの目標が「よりおもしろいものを既に各個人が所有している資産(技やセンス)で生み出していく」事であり、同時にスタート地点でもある事が大きな違いとなる。 そして市場への流通を各ステップを維持したまま既存の業界から同ステップにいる異業界の流通経路へと置換していくことで我々の見せ方をまるっと委託し、その多様性を狙う。目利きとしての問屋的立ち位置は必要だし、小売店としての発信力も魅力的だが、ジェンダーや国境の壁がなくなりつつある昨今で業界の壁を飛び越える術が無いわけがない。そういう意味では工芸や手仕事を一切学んだことのない美術家と産地工場で製造に携わる職人が直接共に同じ轆轤(ろくろ)であーだこーだ言いながら合作を手がける事は不思議ではない。 確かにリーダーとしての役割は不可欠ではあるけど、目標の共有と各ロールの相互認識によってヒエラルキーというよりは寧ろ純粋に他領域リテラシーを各社が取り入れ、結果(目に見えるカタチ)としてスピーディーに具現化される。各領域が本当の意味でフラットになる連合組織なのだ。 モジュール的な流通経路とインテグラルな生産体制がどちらもがインプロバイズにより構成されるので、生産側である我々が予想以上の形を生み出し携わる事ができる。 創り手、作り手、通訳者、発信者がこんな流れでお届けする作品たちをお楽しみいただければ幸いです。 |

Categories

All

Archives

November 2023

Author |

Powered by

Create your own unique website with customizable templates.

Create your own unique website with customizable templates.

Create your own unique website with customizable templates.

Create your own unique website with customizable templates.

RSS Feed

RSS Feed